Сосудистые проблемы при сахарном диабете являются одними из частых осложнений заболевания. Медленное прогрессирование микроангиопатических нарушений обеспечивает длительное отсутствие серьезных проблем. Наиболее ранними проявлениями патологии становятся изменения зрения: ретинопатия при сахарном диабете может стать причиной слепоты на фоне обменно-эндокринной патологии, продолжающейся более 15 лет.

Своевременное выявление болезни и тщательное выполнение рекомендаций врача снижает риск осложнений, но надо понимать — диабетическая ретинопатия является самой частой причиной потери зрения у людей в возрасте 20-70 лет.

Микроангиопатия при диабете

У больных сахарным диабетом возможно поражение средних сосудов (макроангиопатии) и мелких капилляров (микроангиопатии). Учитывая широкую распространённость метаболических состояний и нарушений инсулинового обмена (до 15% населения планеты), риск увеличения опасной сосудистой патологии крайне высок. Одним из первых врачей, который сможет заметить диабетическую ретинопатию, является офтальмолог.

Глазное дно – это идеальное место для выявления первичных капиллярных нарушений. Сетчатка обеспечивается большим количеством мелких сосудов, по изменениям в которых врач быстро и достоверно увидит начальные проявления болезни. Патогенез диабетической ретинопатии характеризуется следующими факторами:

- изменение структуры и утолщение микрососудистого русла;

- пролиферация эндотелиальных клеток капилляров;

- замедление кровотока в сетчатке;

- накопление белковых веществ внутри капилляров;

- локальное расширение микрососудов;

- ишемия сетчатой оболочки глаз;

- образование новых капилляров и вен.

Диабетическая ангиоретинопатия прогрессирует значительно быстрее при сочетанном метаболическом синдроме, когда, кроме диабета, пациент страдает артериальной гипертензией и ожирением.

Варианты патологии

Осложнения сахарного диабета могут проявляться разными вариантами заболеваний глаз, из которых чаще всего врач обнаружит следующие виды патологии:

- диабетическая ангиоретинопатия;

- вторичная неоваскулярная глаукома;

- диабетическая катаракта;

- рецидивирующие эрозии язвы роговицы;

- вторичные кератопатии.

Причиной полной потери зрения при сахарном диабете в 70% является ретинопатия, а остальные заболевания приводят к слепоте в 30% случаев.

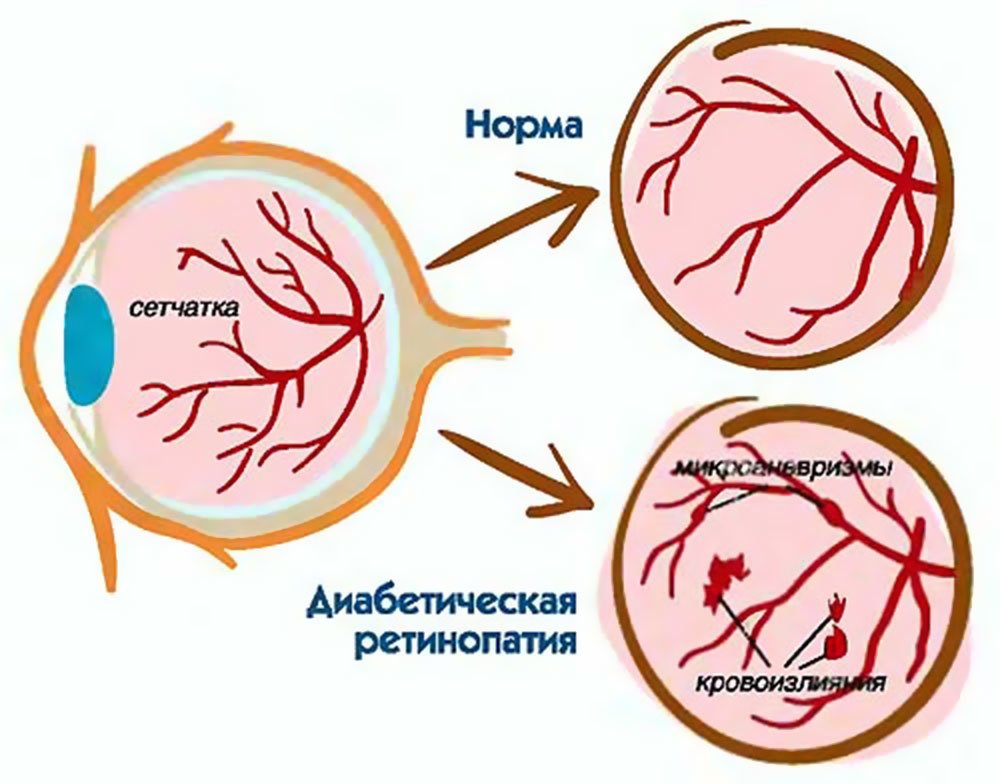

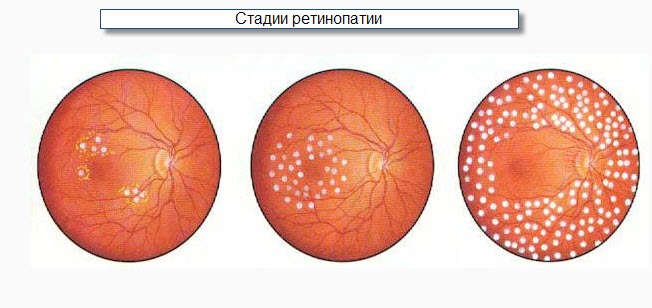

Классификация диабетической ретинопатии определяет течение болезни, когда на протяжении длительного времени в микрососудах сетчатки формируются патологические изменения, приводящие к постепенному ухудшению остроты зрения. Выделяют следующие стадии диабетической ретинопатии:

- Непролиферативная диабетическая ретинопатия (простая ангиопатия) – зрение не нарушено, но врач при осмотре обратит внимание на типичные симптомы и сосудистые осложнения;

- Препролиферативная диабетическая ретинопатия, которая является причиной появления первых жалоб у пациента, а при офтальмоскопии специалист заметит выраженные патологические изменения на глазном дне;

- Пролиферативная диабетическая ретинопатия – кровоизлияния и нарушения кровотока в капиллярах становится основным негативным фактором для глаз;

- Поздние осложнения – стадия исходов характеризуется состояниями и заболеваниями, являющими непосредственной причиной слепоты (отслойка сетчатки, макулопатия, глаукома с сильным болевым синдромом, кровоизлияние в стекловидное тело).

Важное условие предотвращения крайних стадий микрососудистой патологии является своевременное и правильное лечение сахарного диабета: регулярное и точное дозирование инсулина в инъекциях снижает риск микроангиопатий, предупреждая ранние формы болезни глаз.

Проявления болезни

Стандартный офтальмоскопический симптом диабетической ретинопатии – микроаневризмы капилляров сетчатки. Для первых стадий патологических сосудистых изменений характерны следующие признаки:

- микроаневризмы в центре глазного дна (ишемическая макулопатия);

- точечные кровоизлияния;

- извитость и неравномерность венозных микрососудов;

- расширение капилляров с обнаружением мелких тромбов в сосудистом русле;

- накопление экссудата в ишемических зонах.

Для пролиферативной диабетической ретинопатии, кроме типичных изменений 1-2 стадии, характерны следующие симптомы:

- образование новых капилляров и вен во всех отделах сетчатки;

- затвердевание участков экссудации;

- фиброзирование очагов кровоизлияний с формированием внутриглазных тяжей;

- повторные кровоизлияния с ухудшением питания сетчатки.

Выраженные патологические изменения на глазном дне с быстропрогрессирующей утратой зрения возникают на последних стадиях диабетической ангиопатии. При сахарном диабете 2 типа риск опасных осложнений значительно ниже, но при отсутствии эффективного лечения и контроля глюкозы крови вероятность формирования ретинопатии составляет около 30%. Прогностически негативными факторами являются наличие гипертонической болезни и метаболический синдром.

Диагностические мероприятия

Офтальмоскопия

Самый доступный метод выявления простой или пролиферативной диабетической ретинопатии – офтальмоскопия. При стандартном осмотре врач заметит сосудистые нарушения даже в том случае, когда пациент не знает о наличии сахарного диабета. Специалист выполнит необходимые исследования, оценив оба глаза с помощью следующих процедур:

- определение полей зрения;

- оценка внутриглазного давления;

- осмотр структур глаза на щелевой лампе;

- ультразвуковое и электрофизиологическое обследование;

- специальная ангиография сосудов глаз.

Лечение диабетической ретинопатии надо начинать максимально рано, чтобы предотвратить опасные осложнения. Обязательное условие терапии – совместное ведение пациента эндокринологом и офтальмологом.

Необходимость и регулярных повторных консультаций окулиста определяет врач.

Тактика терапии

Основа успешной терапии – нормализация уровня сахара в крови. Без правильно подобранной инсулинотерапии невозможно создать оптимальные условия для лечения диабетической ретинопатии. Основными методами воздействия на сосуды глазного дня являются:

- улучшение метаболических процессов в глазах;

- восстановление кровотока в микрососудах;

- рассасывание очагов кровоизлияний;

- удаление новообразованных капилляров;

- хирургическое лечение осложненной диабетической ретинопатии.

Медикаментозная терапия эффективна на первых стадиях болезни, когда с помощью глазных капель с витаминами и метаболических препаратов можно улучшить кровоснабжение сетчатки. Хороший рассасывающий эффект обеспечивают ферментные препараты (Лидаза, Химотрипсин).

Оптимальный метод лечения на фоне пролиферации и при сосудистом новообразовании – лазеротерапия. Коагуляция вновь образованных и расширенных капилляров поможет предотвратить массу неприятных осложнений. Показаниями для хирургической операции будут следующие ситуации:

- кровоизлияние в стекловидное тело;

- выявление прогрессирующей диабетической катаракты;

- выраженное отложения фибрина;

- выявление внутриглазных тяжей с высоким риском тракционной отслойки сетчатки.

Хирургическая операция устраняет риск полной потери зрения, но не удаляет основной причинный фактор, поэтому наблюдение за диабетом и лечение ретинопатии надо обязательно продолжать.

Риск осложнений и профилактика

Наибольшая опасность для глаз возникает у детей, больных сахарным диабетом 1 типа, получающих инсулинотерапию. С возрастом постепенно возрастает вероятность следующих осложнений:

- гемофтальм;

- глаукома;

- катаракта;

- отслойка сетчатки;

- слепота.

Профилактика диабетической ретинопатии включает постоянное наблюдение диабетических больных у офтальмолога, даже при отсутствии жалоб и симптомов ухудшения зрения. Частота посещений доктора – не менее 1 раза в год. При сочетании диабета с артериальной гипертензией, ожирением, атеросклерозом и болезнями почек плановые визиты к окулисту должны проводиться чаще. Полностью избавить пациента от диабетической ангиопатии невозможно, но надо создать максимум условий для своевременного выявления осложнений и показаний для оперативного лечения.